2025年7月30日、練馬区立豊玉小学校にて教員の皆様を対象としたAI講演会を実施させていただきました。

「教員の『当たり前』が変わる瞬間〜AIの進化に教員は目を覚まそう〜」というテーマで、約100名の先生方にお話しさせていただいた内容をご紹介いたします。

関連記事:令和7年度 東京都小学校特別活動研究会

1. 教員の多忙さと子どもたちの変化に向き合う

講演の冒頭で、私自身が学校があまり好きではなかった過去をお話しました。当時の先生方は非常に忙しく、生徒一人ひとりと向き合う時間が十分に取れない現実がありました。

現在も教員の皆様は膨大な事務作業に追われ、夜遅くまで業務が続く日々を送られています。一方で、子どもたちはスマートフォンやYouTube、さらには生成AIまで活用する「デジタルネイティブ世代」となり、昔の「当たり前」が今では通用しない状況になっています。

この世代間ギャップと教員の多忙化という現実に、どう向き合っていくべきなのか。これが今回の講演の出発点でした。

2. AIとは何か?身近な存在から理解する

多くの先生方にとって、AIはまだ遠い存在かもしれません。しかし実は、私たちは日常生活で無意識にAIを活用しています。

- スマートフォンの予測変換機能

- YouTubeの動画推薦システム

- カーナビの最適ルート案内

- 音声アシスタント

これらすべてがAI技術の産物です。生成AIも同様で、対話型AI(ChatGPTなど)、画像生成AI、音声認識AIなど、既に私たちの生活に浸透し始めています。

技術革新の歴史を振り返ると、インターネット→スマートフォン→AIという流れで社会に普及してきました。今まさに、AIが新たな社会インフラとして定着しようとしている転換期にあるのです。

3. 教員こそAIを活用すべき理由と具体的な使い方

なぜ今、教員の皆様こそがAIを理解し、活用すべきなのでしょうか。それは以下の理由からです。

子どもたちの先を行く責任 デジタルネイティブ世代の子どもたちに適切な指導をするため、教員自身がAIリテラシーを身につける必要があります。

業務効率化による本質的教育への集中 AIを活用することで、以下の業務を大幅に効率化できます。

- 授業準備(教材作成、板書計画)

- 採点作業

- 各種事務作業

- 生徒指導の記録整理

実践的な活用例 講演では、すぐに使える具体例をご紹介しました。

- 学級通信の作成

- 行事案内文の作成

- 学級会進行表の作成

- クラスキャラクターのデザイン

東京都や大阪市では既に生成AIの利用を開始しており、ベネッセなどの企業もAIシステムを教育現場に導入しています。全国的にAI活用の波が広がっているのが現状です。

4. AIが生み出す「対話の時間」こそが教育の未来

AIの最も重要な価値は、単なる業務効率化ではありません。AIによって生まれた「余白の時間」を、子どもたちとの対話に使えることにあります。

教育の本質は、人と人との対話にあります。AIの活用によって、むしろその価値は高まります。AIは多様な視点やきっかけを提供してくれますが、最終的な選択と判断は人間が行うものです。

AIは子どもたちに様々な学び方やキャリアの選択肢を提示し、それぞれの得意分野を発掘する手助けをしてくれます。しかし、その中から何を選ぶかを決めるのは子どもたち自身であり、その選択を支援するのが教員の新たな役割となります。

5. 不安を乗り越え、小さな一歩から始めよう

AIに対する不安や抵抗感は自然なものです。実は、電卓、コピー機、パソコンが導入された時にも同様の反応がありました。「AIは手抜きではなく工夫の一つ」という認識への転換が必要です。

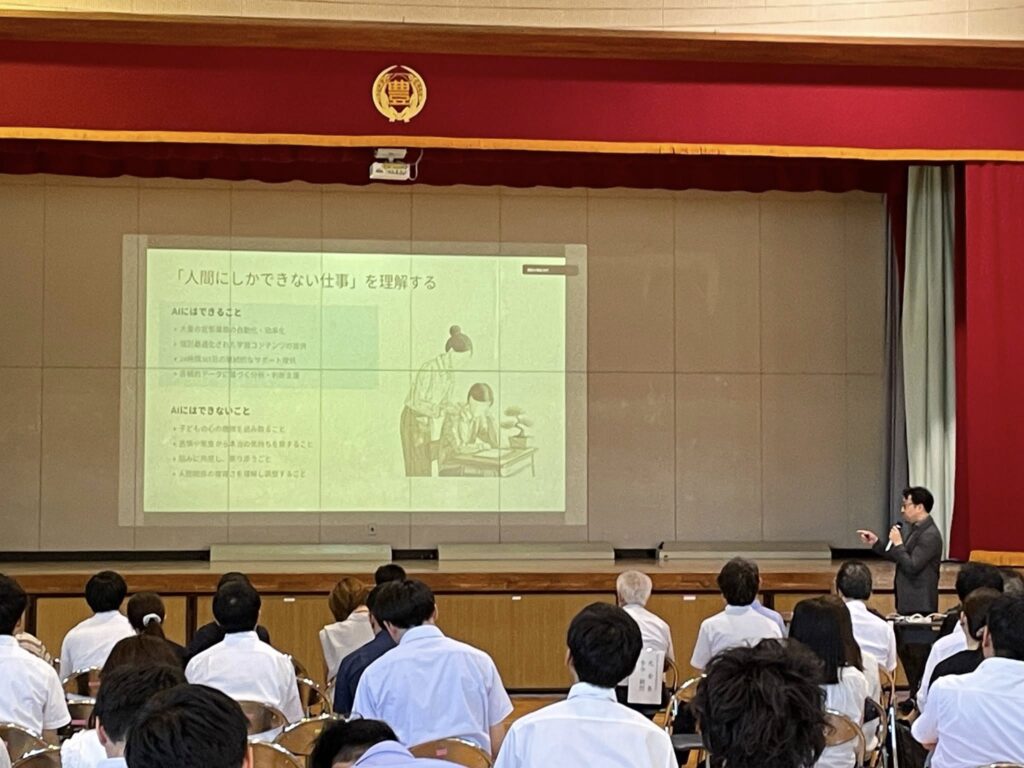

AIができること/できないことの明確化

- AIが得意:定型業務、データ分析、情報整理

- 人間にしかできないこと:子どもの心に寄り添う、共感する、複雑な人間関係の調整

実践への第一歩 完璧を目指す必要はありません。まずは以下から始めてみてください:

- 学級通信の下書きをAIに作成してもらう

- 板書計画のアイデアをAIに相談する

- 行事の企画案をAIと一緒に考える

同僚の先生方と使い方を共有し、失敗も含めて学び合っていく姿勢が大切です。

講演の最後に、「今回のスライドも実はAIで7〜8割作成した」とお伝えしたところ、会場からは驚きの声が上がりました。これこそがAIの可能性を示す象徴的な例だったと思います。

AIは教員の仕事を奪うのではなく、教員が本来やりたかった「子どもたちとの対話」「個別に寄り添う教育」を実現するためのツールです。変化を恐れず、小さな一歩から始める勇気を持って、一緒に教育の未来を創っていきましょう。

関連記事:東京都小学校特別活動研究会